Прежде всего, огромная благодарность автору, которая дала разрешение на перепост! Это очень интересный и прекрасно написанный материал. Для меня главное то, что в силу многих причин, она знает и разбирается в очень важных вещах, как вокал, работа певца с голосом, т.е. той стороне творчества, которая стоит за всем, что мы видим на сцене и о чем многие из нас даже догадываются.

Мне лично, было невероятно интересно еще и потому, что прослушав диск, у меня были совсем иные впечатления, настроения, я абсолютно по-другому воспринимала концепцию задуманного. Но, правда, я знаю как живой голос, живое представление может перевернуть все твои предыдущие настройки, впечатления и, даже, созданные тобой стереотипы.

***И отдельно очень прошу тех, кому захочется позаимствовать материал, обращаться за разрешением к автору.

Прежде всего скажу, что лотерея с билетами в Японии – это лотерея в самом прямом смысле. Вышло так, что из-за довольно странного подхода к промоушену проекта билеты не были распроданы даже на финальный концерт. И поскольку билеты в партер, в том числе и на очень хорошие места, придерживались до последнего (очевидно, из-за стараний организаторов распределить народ по залу как можно более равномерно), на второе шоу мне совершенно неожиданно выпал джек-пот. Тринадцатый ряд в партере прямо по центру, аккурат напротив стойки фронтмена. (Не знаю, сколько придётся отрабатывать этот кармический долг). То есть, по результатам лотереи Фиштанка я получила второй этаж и не самые ближние места, а просто придя наобум и без особой надежды за полчаса до шоу, – самую что ни на есть передовую линию.

Акустика в NHKhall, на мой взгляд, очень достойная, зрительские места распределены с умом, так что на самом деле и на третьем этаже обзор очень неплохой, а звук – в разы лучше, чем в партере. Эта мысль посетила меня ещё на первом лайве и подтвердилась на втором. Эхо, самые нижние басы, шум, лязг, треск, вся эта звуковая грязь оседает в яме партера, в то время как второй и третий этаж наслаждаются без преувеличения прекрасным звуком. Однако жаловаться на судьбу в моём случае, как минимум, грешно, поскольку не ясно какими судьбами мне удалось и к визуальной части прикоснуться, и звуковую составляющую оценить по достоинству.

Шоу были очень разные, несмотря на практически идентичный сет-лист - разные именно по настроению. В первый день всё, что Ацуши делал на сцене, было настолько очевидно направлено внутрь него самого, что большая часть зала довольно долго совершенно не представляла, как ей себя вести, как реагировать и как двигаться. Вокруг меня народ, как бы это сказать – растерянно пошевеливался. Так публика и провела два с половиной часа – несколько покинутая, в значительной степени дезориентированная, и форматом, и подачей, и тематикой, как мне показалось. Вообще для среднестатистического японца было много совершенно незнакомого и непонятного. Начать хотя бы с того, что перед концертом по залу разносились польские романсы 20-х – 30-х годов XX в. Уверена, что львиная доля пришедших слышала такое первый раз в своей жизни и, скорее всего, в последний.

Второй день снимали, и это, конечно, повлекло определённые изменения в подаче материала и поведении фронтмена на сцене, но весьма незначительные. Залу было подсказано, что головой мотать и руками шевелить – можно, подпевать тоже можно, а еще вокалисту очень нравится его команда, он иногда её трогает и обнимает. На этом «фан-сервис» закончился, так и не начавшись. Два дня подряд я была свидетелем очень грамотного, взвешенного, техничного и интеллигентного выступления человека, который получал видимое удовольствие от того, что он делает. Зал, между тем, действительно ожил, но не везде.

Так вышло, что значительную часть своего детства я провела в одном из «музыкальных» домов в центре Москвы, на Красной Пресне. Я множество раз наблюдала, как люди делают музыку – и с помощью инструментов, и с помощью своих тел. Эти люди, по большей части, конечно, академические певцы и исполнители, развлекали меня как могли, разрешали тыкать в их рабочее фортепиано и коверкать итальянские арии кошмарным детским голосом. Иногда они задирали футболки и показывали, что происходит с их телами, когда они поют. (Они это называли «орать». Не петь, а именно «орать»). А происходит там совершенно удивительная, скрытая от посторонних глаз внутренняя жизнь, чудовищная работа тела – физическая работа – результатом которой является звуковая волна. И вот там, внутри хорошего вокалиста так много всего происходит и с такой силой, что порой этот микрокосм просачивается наружу, сквозь мышцы живота и груди, и начинает казаться, что ты понимаешь, как это всё непросто устроено. Только казаться, конечно.

Ацуши с годами превратил своё тело в потрясающий инструмент, это слышно и видно даже с расстояния в тринадцать стульев. Когда он поёт, с ним довольно трудно находиться рядом, потому что то, как он аккумулирует в себе эту силу, эту энергию, оно же об тебя ударяется, а ты совершенно не готов. Его нога всегда ищет ритм, его тело постоянно вибрирует от внутреннего напряжения, а на расстоянии, там, где звук уже красиво ушёл вверх, к потолку, всё во власти впечатления невероятной лёгкости исполнения, и в какой-то момент и вправду начинает казаться, что ему ничего не стоит вынуть из себя такой огромный звук. И только стоишь с каким-то болезненным уколом удивления – как же неожиданно молодо звучит этот человек.

Вблизи, когда есть возможность понаблюдать, как Ацуши работает с воздухом и со своим телом, чуть лучше начинаешь понимать истоки его излюбленных движений, его пластики, которая зачастую лишь продолжение этой самой работы. Этот в прямом смысле труд меняет человека на протяжении всей жизни, растаскивает кости грудины, часто играет злые шутки с пищеварением и обменом веществ, и нередко вокалист попадает в ловушку заведомо проигранной борьбы с собственным естеством. Приятно видеть перед собой пример пусть хрупкого, но всё же равновесия телесного и бестелесного.

Стало, конечно, ясно, как безжалостно кастрируют звук на записях, как его лишают многих оттенков и объёма. Чисто интеллектуально это понимаешь всегда, но пока не услышишь собственными ушами, в полной мере ведь не огорчишься.

Мне очень понравилось, как была поставлена визуальная часть, и то, как была оформлена сцена. Группа играла на фоне поваленных ЛЭПов в виде перекошенных крестов, какой-то невнятной арматуры, но всего этого было ровно столько, сколько нужно, и ассоциативный ряд был интересный – этакое материальное воплощение техногенной катастрофы души. Вообще, несмотря на очень стильное и хорошо поставленное световое шоу, акцент всё равно всегда был именно на звуке, на очень разной подаче вокала и музыки. Громкое, скребущее, распадающееся на части, буквально разваливающееся и вдруг – совершенно слитный мощный звук, обманчиво легко взятые верхние ноты, какие-то удивительно юные на излёте.

Если вернуться к вопросу о материале, то здесь, конечно, очень интересно поразмышлять на тему того, что всё-таки в этом для себя усмотрела японская публика.

Один из самых ярких мотивов, который такие размышления стимулирует – это, пожалуй, французский театр ужасов и Гиньоль. Что такое Гиньоль многие молодые люди в Японии всё-таки знают. Благодаря манге «Guignol Kyuutei Gakudan» и фильму «Tokyo Grand Guignol». Это вообще самая распространённая и частая схема знакомства с определёнными культурными явлениями Европы в Японии. Не через литературу, отсылающую к первоисточнику, к родине этого феномена, а именно посредством конкретного японского автора, который это нечто определённым образом переосмыслил и подал в интересной и главное развлекательной форме. А если ещё точнее, то происходит это всё зачастую через мангу и анимэ. У меня есть знакомый японский юноша, который считал, что Экскалибур – это антропоморфный говорящий меч с отвратительным характером, потому что именно таким он представлен в манге и анимэ «Soul Eater», и этот молодой человек далеко не один такой на свете. С культурологической точки зрения это потрясающе интересно, я с трудом удерживаюсь, чтобы не начать мучить людей, выясняя у них на эту тему всё, что только можно.

С тем самым французским Гиньолем, гиньолем как концепцией, гиньолем не только марионеткой, а в принципе со всем этим ворохом наслоившихся смыслов и контекстов, Япония познакомилась ещё в первой половине XX в., и интерес этот шёл в купе с определённым вниманием к французской литературе декаданса.

Интерес, обращённый именно к первоисточнику, по крупицам осел в творчестве самых разных людей и в самых разных местах. Как что-то западное отзывается в душе думающего японца – это всегда большое удивление. А вся эта тема злой марионетки, кошмарного театра пыток, унижений, боли, вынесения на сцену чего-то отвратительного и пугающего – и с помощью игры людей, и через куклы – отклик в японской культуре нашла. И продолжает находить. Например, в Осаке, городе с собственной очень специфической андерграундной сценой, кстати говоря, есть магазин Гиньоля, где Гиньоль понимается именно в контексте культуры Франции начала XX в., а не как персонаж манги или современного кино.

Поскольку у Ацуши интерес к европейскому театру и к определённым западным авторам шёл и через оригинальные источники, и через конкретных людей (как на родине, так и на Западе), а у нынешнего японского зрителя в большинстве своём такого бэкграунда нет, то очень большой вопрос, что народ для себя вынес из всего этого, как оценил и оценил ли.

Как бы то ни было, и в плане музыки, и в плане текстов Ацуши извлёк на поверхность довольно большое количество каких-то даже надкультурных, архетипических вещей, интуитивно понятных и вызывающих отклик где-то на периферии сознания. Именно поэтому я здесь привожу некоторые собственные ассоциации, которые даже и разъяснять нет смысла, как и любые ассоциации вообще. Просто тянутся какие-то общие нити из разных концов мира, которые прошивают тебя – и вдруг того парня в Норвегии. Ну, почти как повторяющийся миф о Потопе в разных культурах, если совсем масштабно.

Вот, например, что очень созвучно было по тематике и по настроению вещам вроде «Spirit». Уверена, что Ацуши видел и слышал эту вещь.

Шоу были очень разные, несмотря на практически идентичный сет-лист - разные именно по настроению. В первый день всё, что Ацуши делал на сцене, было настолько очевидно направлено внутрь него самого, что большая часть зала довольно долго совершенно не представляла, как ей себя вести, как реагировать и как двигаться. Вокруг меня народ, как бы это сказать – растерянно пошевеливался. Так публика и провела два с половиной часа – несколько покинутая, в значительной степени дезориентированная, и форматом, и подачей, и тематикой, как мне показалось. Вообще для среднестатистического японца было много совершенно незнакомого и непонятного. Начать хотя бы с того, что перед концертом по залу разносились польские романсы 20-х – 30-х годов XX в. Уверена, что львиная доля пришедших слышала такое первый раз в своей жизни и, скорее всего, в последний.

Второй день снимали, и это, конечно, повлекло определённые изменения в подаче материала и поведении фронтмена на сцене, но весьма незначительные. Залу было подсказано, что головой мотать и руками шевелить – можно, подпевать тоже можно, а еще вокалисту очень нравится его команда, он иногда её трогает и обнимает. На этом «фан-сервис» закончился, так и не начавшись. Два дня подряд я была свидетелем очень грамотного, взвешенного, техничного и интеллигентного выступления человека, который получал видимое удовольствие от того, что он делает. Зал, между тем, действительно ожил, но не везде.

Так вышло, что значительную часть своего детства я провела в одном из «музыкальных» домов в центре Москвы, на Красной Пресне. Я множество раз наблюдала, как люди делают музыку – и с помощью инструментов, и с помощью своих тел. Эти люди, по большей части, конечно, академические певцы и исполнители, развлекали меня как могли, разрешали тыкать в их рабочее фортепиано и коверкать итальянские арии кошмарным детским голосом. Иногда они задирали футболки и показывали, что происходит с их телами, когда они поют. (Они это называли «орать». Не петь, а именно «орать»). А происходит там совершенно удивительная, скрытая от посторонних глаз внутренняя жизнь, чудовищная работа тела – физическая работа – результатом которой является звуковая волна. И вот там, внутри хорошего вокалиста так много всего происходит и с такой силой, что порой этот микрокосм просачивается наружу, сквозь мышцы живота и груди, и начинает казаться, что ты понимаешь, как это всё непросто устроено. Только казаться, конечно.

Ацуши с годами превратил своё тело в потрясающий инструмент, это слышно и видно даже с расстояния в тринадцать стульев. Когда он поёт, с ним довольно трудно находиться рядом, потому что то, как он аккумулирует в себе эту силу, эту энергию, оно же об тебя ударяется, а ты совершенно не готов. Его нога всегда ищет ритм, его тело постоянно вибрирует от внутреннего напряжения, а на расстоянии, там, где звук уже красиво ушёл вверх, к потолку, всё во власти впечатления невероятной лёгкости исполнения, и в какой-то момент и вправду начинает казаться, что ему ничего не стоит вынуть из себя такой огромный звук. И только стоишь с каким-то болезненным уколом удивления – как же неожиданно молодо звучит этот человек.

Вблизи, когда есть возможность понаблюдать, как Ацуши работает с воздухом и со своим телом, чуть лучше начинаешь понимать истоки его излюбленных движений, его пластики, которая зачастую лишь продолжение этой самой работы. Этот в прямом смысле труд меняет человека на протяжении всей жизни, растаскивает кости грудины, часто играет злые шутки с пищеварением и обменом веществ, и нередко вокалист попадает в ловушку заведомо проигранной борьбы с собственным естеством. Приятно видеть перед собой пример пусть хрупкого, но всё же равновесия телесного и бестелесного.

Стало, конечно, ясно, как безжалостно кастрируют звук на записях, как его лишают многих оттенков и объёма. Чисто интеллектуально это понимаешь всегда, но пока не услышишь собственными ушами, в полной мере ведь не огорчишься.

Мне очень понравилось, как была поставлена визуальная часть, и то, как была оформлена сцена. Группа играла на фоне поваленных ЛЭПов в виде перекошенных крестов, какой-то невнятной арматуры, но всего этого было ровно столько, сколько нужно, и ассоциативный ряд был интересный – этакое материальное воплощение техногенной катастрофы души. Вообще, несмотря на очень стильное и хорошо поставленное световое шоу, акцент всё равно всегда был именно на звуке, на очень разной подаче вокала и музыки. Громкое, скребущее, распадающееся на части, буквально разваливающееся и вдруг – совершенно слитный мощный звук, обманчиво легко взятые верхние ноты, какие-то удивительно юные на излёте.

Если вернуться к вопросу о материале, то здесь, конечно, очень интересно поразмышлять на тему того, что всё-таки в этом для себя усмотрела японская публика.

Один из самых ярких мотивов, который такие размышления стимулирует – это, пожалуй, французский театр ужасов и Гиньоль. Что такое Гиньоль многие молодые люди в Японии всё-таки знают. Благодаря манге «Guignol Kyuutei Gakudan» и фильму «Tokyo Grand Guignol». Это вообще самая распространённая и частая схема знакомства с определёнными культурными явлениями Европы в Японии. Не через литературу, отсылающую к первоисточнику, к родине этого феномена, а именно посредством конкретного японского автора, который это нечто определённым образом переосмыслил и подал в интересной и главное развлекательной форме. А если ещё точнее, то происходит это всё зачастую через мангу и анимэ. У меня есть знакомый японский юноша, который считал, что Экскалибур – это антропоморфный говорящий меч с отвратительным характером, потому что именно таким он представлен в манге и анимэ «Soul Eater», и этот молодой человек далеко не один такой на свете. С культурологической точки зрения это потрясающе интересно, я с трудом удерживаюсь, чтобы не начать мучить людей, выясняя у них на эту тему всё, что только можно.

С тем самым французским Гиньолем, гиньолем как концепцией, гиньолем не только марионеткой, а в принципе со всем этим ворохом наслоившихся смыслов и контекстов, Япония познакомилась ещё в первой половине XX в., и интерес этот шёл в купе с определённым вниманием к французской литературе декаданса.

Интерес, обращённый именно к первоисточнику, по крупицам осел в творчестве самых разных людей и в самых разных местах. Как что-то западное отзывается в душе думающего японца – это всегда большое удивление. А вся эта тема злой марионетки, кошмарного театра пыток, унижений, боли, вынесения на сцену чего-то отвратительного и пугающего – и с помощью игры людей, и через куклы – отклик в японской культуре нашла. И продолжает находить. Например, в Осаке, городе с собственной очень специфической андерграундной сценой, кстати говоря, есть магазин Гиньоля, где Гиньоль понимается именно в контексте культуры Франции начала XX в., а не как персонаж манги или современного кино.

Поскольку у Ацуши интерес к европейскому театру и к определённым западным авторам шёл и через оригинальные источники, и через конкретных людей (как на родине, так и на Западе), а у нынешнего японского зрителя в большинстве своём такого бэкграунда нет, то очень большой вопрос, что народ для себя вынес из всего этого, как оценил и оценил ли.

Как бы то ни было, и в плане музыки, и в плане текстов Ацуши извлёк на поверхность довольно большое количество каких-то даже надкультурных, архетипических вещей, интуитивно понятных и вызывающих отклик где-то на периферии сознания. Именно поэтому я здесь привожу некоторые собственные ассоциации, которые даже и разъяснять нет смысла, как и любые ассоциации вообще. Просто тянутся какие-то общие нити из разных концов мира, которые прошивают тебя – и вдруг того парня в Норвегии. Ну, почти как повторяющийся миф о Потопе в разных культурах, если совсем масштабно.

Вот, например, что очень созвучно было по тематике и по настроению вещам вроде «Spirit». Уверена, что Ацуши видел и слышал эту вещь.

Darren Lynn Bousman, "The Devil's Carnival", 2012.

Что-то вот такое неожиданно всплывало:

И что-то такое тоже прослеживалось:

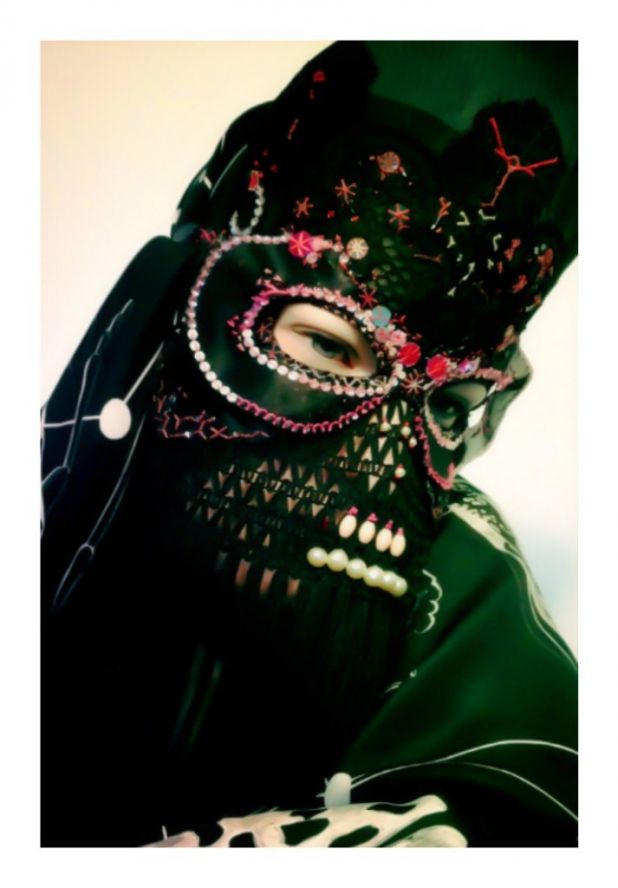

Это, кстати говоря, игровой театр Гиньоля, там, где люди)

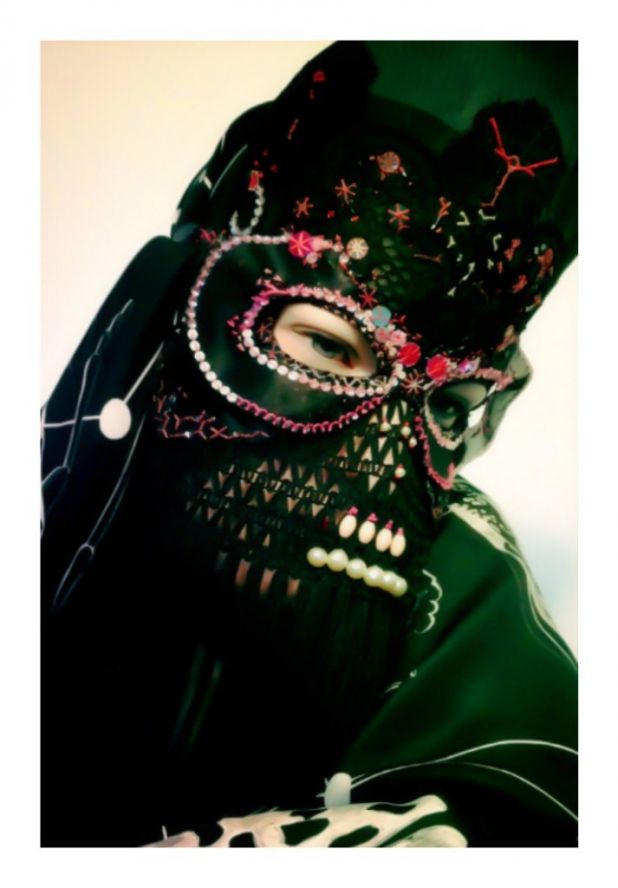

"Damselfrau" - Magnhild Kennedy

И что-то такое тоже прослеживалось:

Это, кстати говоря, игровой театр Гиньоля, там, где люди)

Напоследок скажу, что концепция альбома предполагала объёмное, зачастую раздробленное, многослойное звучание, и, конечно, на сцене силами группы в полной мере это воссоздать не удавалось, поэтому на определённых композициях было много сэмплов, например, в «Spirit», в «Cities in dust», в начале «Sayonara Waltz» и т.д. Это всегда было очень хорошо слышно и совершенно не скрывалось. Искомый эффект был достигнут, однако порой очень хотелось услышать сырой, обнажённый вокал, без всяких прицепленных эффектов и вне призрачного окружения записанного звука. Нужно отдать должное, и такого было вдоволь, например, на «Yokan».

Я знала, что на анкоре должна быть «Neko», но «Yokan» стала полной неожиданностью. Вернее, полной неожиданностью стало то, как мягко и легко в плане звукоизвлечения и в принципе вокала он был спет после всего этого театра ужаса и теней, крика, стона, очень сложных по структуре композиций, требующих большого напряжения сил.

Я знала, что на анкоре должна быть «Neko», но «Yokan» стала полной неожиданностью. Вернее, полной неожиданностью стало то, как мягко и легко в плане звукоизвлечения и в принципе вокала он был спет после всего этого театра ужаса и теней, крика, стона, очень сложных по структуре композиций, требующих большого напряжения сил.

****

Немає коментарів:

Дописати коментар